Eigenen Rundgang planen

Mit unserem Planungs-Tool können Sie Ihren eigenen Rundgang durch Eschenau per Google Maps planen und somit Route und Dauer per Auto, Fahrrad oder zu Fuß berechnen.

Bahnhofstraße 86, Obersulm-Eschenau

Im Bereich der heutigen Gemeinde Obersulm wurden während der Bauzeit die zwei Bahnhöfe Willsbach und Eschenau angelegt. Der Haltepunkt Affaltrach folgte 1896 und der in Sülzbach 1901. Die zuerst nur eingleisig ausgebaute Strecke wurde bereits ab 1890 zweigleisig betrieben. Die dafür notwendige Trasse war schon beim ursprünglichen Bau dafür hergestellt worden. Elektrifiziert wurde die Strecke Heilbronn-Öhringen erst 2002 bis 2005 im Zusammenhang mit dem Ausbau für einen zusätzlichen Stadtbahnverkehr, die heutige Linie S 4 der Albtalverkehrsgesellschaft. Die Gemeinde Obersulm erwarb den Bahnhof im Jahr 1994 von der DB. Er dient inzwischen dem Musikverein Eschenau als Übungslokal.

Planung

In der Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte man in zunehmendem Maße die Notwendigkeit, die alten unwirtschaftlichen Transportmöglichkeiten durch moderne zu ersetzen. So reichten im Jahr 1857 die beiden Städte Heilbronn und Schwäbisch Hall ein Gesuch an die Stände-Versammlung ein, eine Eisenbahnlinie von Heilbronn nach Schwäbisch Hall zu bauen. Daraufhin bat am 4. April 1857 die württembergische Abgeordnetenkammer die Königliche Staatsregierung eine Eisenbahnlinie in Richtung Nürnberg zu führen. Im Mai 1858 legte sich das zuständige Finanzministerium auf eine direkte Verbindung von Heilbronn nach Hall fest und ließ die sog. Kochertalvariante über Künzelsau fallen. Als umstritten galt nun die Frage, ob die neue Eisenbahnstrecke über Weinsberg oder Neckarsulm nach Öhringen und Hall geführt werden sollte. Zur Auswahl standen drei verschiedene Varianten.

Variante 1: Heilbronn - Neckarsulm - Neuenstadt - Öhringen

Variante 2: Heilbronn - Neckarsulm - Weinsberg - Schwabbach - Öhringen

Varante 3: Heilbronn - Weinsberg - Eschenau - Öhringen

Die Variante drei war die teuerste, da zwischen Heilbronn und Weinsberg ein technisch nicht unkomplizierter, 890 m langer Tunnelbau erforderlich war. Zuerst neigte das Finanzministerium zu der Trassenführung über Neckarsulm. Dagegen führten die Städte Heilbronn und Weinsberg verschiedenste Argumente an. So empfahl das Ministerium dann doch wegen klarer volkswirtschaftlicher Vorteile die Weinsberger-Tal-Variante. Die Stadt Heilbronn hatte die große Sorge, dass vom Osten Württembergs kommende Handelsware künftig über Neckarsulm verschifft werden würde, was ein enormer Verlust für den Heilbronner Hafen gewesen wäre. Sie bot daher der "Königliche Württembergischen Staats- Eisenbahn" an, den gesamten Grunderwerb für die Trassenführung auf Heilbronner Gebiet zu übernehmen und stellte eine Kostenbeteiligung für den Tunnelbau in Aussicht. Auch der damalige königlich württembergische Außenminister Karl Eugen von Hügel soll für die Taltrasse interveniert haben, hatte doch sein Bruder Albert von Hügel als Eigentümer des Ritterguts Eschenau sicherlich ein großes Interesse an einem Anschluss Eschenaus an die neue Bahnlinie. Am 16. November 1858 empfing König Wilhelm I. eine Delegation aus Heilbronn, die nochmals ihre Argumente für dieTunnelvariante vortrug. Einen Tag später unterzeichnete der König ein Eisenbahngesetz, das neben weiteren Bahnstrecken die Linienführung Heilbronn-Weinsberg-Eschenau-Öhringen-Hall enthielt.

Streckenbau

Der Grunderwerb für die gesamte Baumaßnahme schien reibungslos verlaufen zu sein, da von der "Königlich Württembergischen Staats- Eisenbahn" weit höhere Grundstückspreise als der damals übliche Verkehrswert bezahlt wurden.

Die Gesamtstrecke wurde in drei Bausektoren eingeteilt: Bauregion Heilbronn (Heilbronn bis Willsbach), Bauregion Öhringen (Willsbach bis Neuenstein) und Bauregion Hall (Neuenstein bis Hall). Der erste Spatenstich erfolgte am 9. August 1859 in Heilbronn. Die gesamte Trasse wurde gleich für einen späteren zweigleisigen Bahnbetrieb vorbereitet. Neben dem Tunnelbau zwischen Heilbronn und Weinsberg stellte der Streckenverlauf zwischen Eschenau und Wieslensdorf eine besondere Herausforderung für die Bauausführung dar. Auf eine Länge von ca 1500 m musste dort ein Einschnitt von bis zu 17 m Höhenunterschied in das steil ansteigende Gelände gegraben werden. Die Erdbewegung betrug ca. 260 000 Kubikmeter, die an dem nach Affaltrach führenden Bahndamm wieder aufgefüllt und verfestigt werden mussten. Während der Bauzeit waren auf der ganzen Strecke täglich bis zu 4500 Arbeiter tätig, überwiegend in Akkordarbeit. Eine nicht unerhebliche Zahl dieser Arbeitskräfte waren Ausländer, darunter viele Italiener. Dies führte auch immer wieder zu Problemen, sodass Eschenau vorübergehend einen zweiten Polizeidiener anstellte. Die örtliche Bevölkerung fand im Zusammenhang mit dem Bahnbau eine zusätzliche Einnahmequelle, teilweise arbeitete sie selbst mit oder stellte Quartiere zu Verfügung und natürlich profitierten auch die Gastwirte.

Die Einweihung der eingleisigen Bahnstrecke und der Bahnhofsgebäude erfolgte unter Beteiligung vieler Ehrengäste, darunter alle Minister, am 4. August 1862. Dem Festzug mit zwei bekränzten Lokomotiven und 12 Wagen wurde an den Stationen ein festlicher Empfang bereitet.

Schon 1890, nur knapp 30 Jahre später, wurde das zweite Gleis in Betrieb genommen. Aus militärstrategischen Gründen hatte die Reichsgegierung auf diesen Ausbau gedrängt und 80 % der Baukosten übernommen.

Elektrifizierung und Ausbau für den Stadtbahnbetrieb

Träger der Stadtbahnstrecke S 4 Karlsruhe-Heilbronn-Öhringen ist die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit Sitz in Karlsruhe. 1992 nahm die AVG die weltweit erste Zweisystem-Stadtbahn auf der Strecke Karlruhe-Bretten in Betrieb. Eine besondere Technik ermöglicht es, dass die Stadtbahnwagen sowohl auf den Gleisen der DB als auch auf eigenen Innenstadttrassen verkehren können. Sehr schnell kam der Wunsch auf, dieses erfolgreiche Modell weiterzuführen. So wurde die Bahn zunächst nach Eppingen, dann Ende der 90-er Jahre zum Heilbronner Hauptbahnhof und schließlich in die Innenstadt der Frankenmetropole verlängert. Anfang 1999 nahm das Landratsamt Heilbronn Kontakt mit der DB Netz und DB Station & Service auf. Ziel der Gepräche war es, die Stadtbahn bis Öhringen weiterzuführen und so den ÖPNV im östlichen Landkreis wesentlich zu stärken. Nach schwierigen Verhandlungen, insbesondere mit der DB, erhielt schließlich die AVG am 31.März 2000 die Federführung für die Planung und den Bau dieser Strecke. Der Heilbronner Kreistag stellte dann am 15.Oktober 2001 die entscheidenden Weichen: Planung, Bau und Finanzierung wurden befürwortet. In der sog. "Obersulmer Runde" unterzeichneten alle Vertragspartner am 28.Januar 2003 die erforderlichen Verträge, sodass dem Baubeginn am 16.Juni 2003 nichts mehr im Wege stand. 1000 Fahrleitungsmasten, zweimal 28 km Oberleitungen und 15 neue Weichen neben einer neuen Leit- und Signaltechnik galt es zu bewältigen. Unliebsame Überraschungen bescherte der 891 m lange Weinsberger Tunnel, dessen Sanierung die gesamte Bauzeit verlängerte und das gesamte Projekt verteuerte. Die feierliche Einweihung der neuen Strecke am 10. und 11. Dezember 2005 bescherte volle Stadtbahnzüge und ließ den oft steinigen Weg der zurückliegenden knapp sieben Jahre an Plaungs- und Bauzeit in den Hintergrund treten. Die Kosten für die neue Infrastruktur beliefen sich auf ca. 77 Mio.€. Hinzu kam der Kaufpreis für die neuen Stadtbahnwagen mit rund 30 Mio.€. Von den Gesamtkosten von ca.107 Mio.€ waren etwa 71 Mio.€ durch Zuschüsse von Bund und Land gedeckt. Die restlichen 36 Mio.€ mussten die Landkreise Heilbronn und Hohenlohe, der Stadtkreis Heilbronn und die an der Strecke anliegenden Städte und Gemeinden selbst schultern. Die anteiligen Kosten für die Stadtbahnwagen wurden nach den prognosizierten Pendleranteilen berechnet, während die Anteile an den Investitionen für die Strecke und die Haltepunkte nach den jeweiligen Streckenanteilen aufgeteilt wurden. Mit 7,4 Bahnkilometern weist Obersulm den längsten Gleisabschnitt auf, sodass sich schließlich der Finanzierungsanteil der Gemeinde auf rund 5 Mio.€ belief.

Obersulm erhielt mit dem Stadtbahnausbau zwei weitere Haltesstellen. Bedeutsam für den Schülerverkehr ist die Haltestelle "Sülzbach Schule" und als besonderer Nutznießer des Stadtbahnausbaus darf sich der Teilort Wieslensdorf über eine sog. "Bedarfshaltestelle" freuen.

Das Bahnhofsempfangsgebäude wurde 1861/62 erbaut. Es zeigt die typische Merkmale der zur damaligen Zeit in Württemberg geschaffenen Bahnhöfe, die diesen Gebäuden ein fast einheitliches Gepräge gaben. So ist auch der Bahnhof Eschenau aus großen Sandsteinquadern errichtet, mit Rundbogenfenstern und -türen im Erdgeschoss und dem eingemeißelten Stationsnamen. Im Erdgeschoss befanden sich die Fahrkartenausgabe, ein im Winter sogar beheizter Wartesaal, der Dienstraum, dessen hinterer Teil der Technik für Stellwerk und Schranken diente, sowie ein kleiner Raum für den Postverkehr. Im Obergeschoss waren für damalige Zeiten zwei komfortable Dienstwohnungen untergebracht. Eine davon bewohnte der Bahnhofsvorsteher.

Die Entwicklung des Individualverkehrs ab Ende des 20. Jh. führte zu starkem Rückgang an Reisenden im öffentlichen Personennahverkehr. Auch im Güterverkehr fand zunehmend eine Verlagerung auf die Straße statt. Dies hatte eine deutliche Reduzierung des DB-Angebotes zur Folge. Viele Bahnhöfe, darunter auch Eschenau, wurden zu einem unbesetzten Haltepunkt umgewandelt. Ebenfalls weggefallen waren der Güterverkehr sowie der Gepäck- und Expressgutverkehr. Die DB begann sich anfangs der 90-er Jahre von einigen Bahnhöfen zu trennen. Die Gemeinde bemühte sich sofort um einen Erwerb und konnte im Juni 1994 das Eschenauer Gebäude und die frühere Fläche des Güterschuppens erwerben. Der Bahnhof Willsbach gelangte erst im Jahre 2000 in das Eigentum der Gemeinde.

Das Erdgeschoss des Eschenauer Bahnhofs überließ die Gemeinde dem örtlichen Musikverein, der bis heute im Schulhaus seine Probeabende abhält. In mühevoller ehrenamtlicher Arbeit wurden die Räumlichkeiten zu einem sehr ansprechenden Übungslokal umgebaut. Ein großer Vorteil besteht darin, dass aufgrund der etwas entfernten Wohnbebauung ein ungestörter Übungsbetrieb möglich ist.

Die "Güterschuppen mit Rampe", die von der Königlichen Württembergischen Staatseisenbahn im 19. Jahrhundert zusammen mit den Bahnhöfen erbaut wurden, dienten zur Abfertigung von Gütern und Fracht für den Bahntransport. Die Güterwagen wurden an der Laderampe, die als eine schräge Fläche an den Güterschuppen angebaut war, be- und entladen. Die Güter selbst konnten in der großen Lagerhalle sortiert und gelagert werden. Der Eschenauer Güterschuppen mit einem Grundriss von ca. 20 mal 15 m hatte beidseitig eine Rampe. Er war aus Holz erbaut und mit einem Schieferdach versehen. Er befand sich auf der westlichen Seite des Bahnübergangs und war über eine handbetriebene Weiche und einem besonderen Rangiergleis mit der Bahnstrecke verbunden.

Später erhielt der Schultheiß und Kolonialwarenhändler Carl Stoewe die Genehmigung in der Nähe des Güterschuppens auf Bahngelände einen eigenen Warenschuppen zu errichten. Mit Fuhrwerken wurden von dort aus Baustoffe aller Art, Kohlen sowie Eisenwaren und sonstige Güter in die ganze Umgebung ausgefahren.

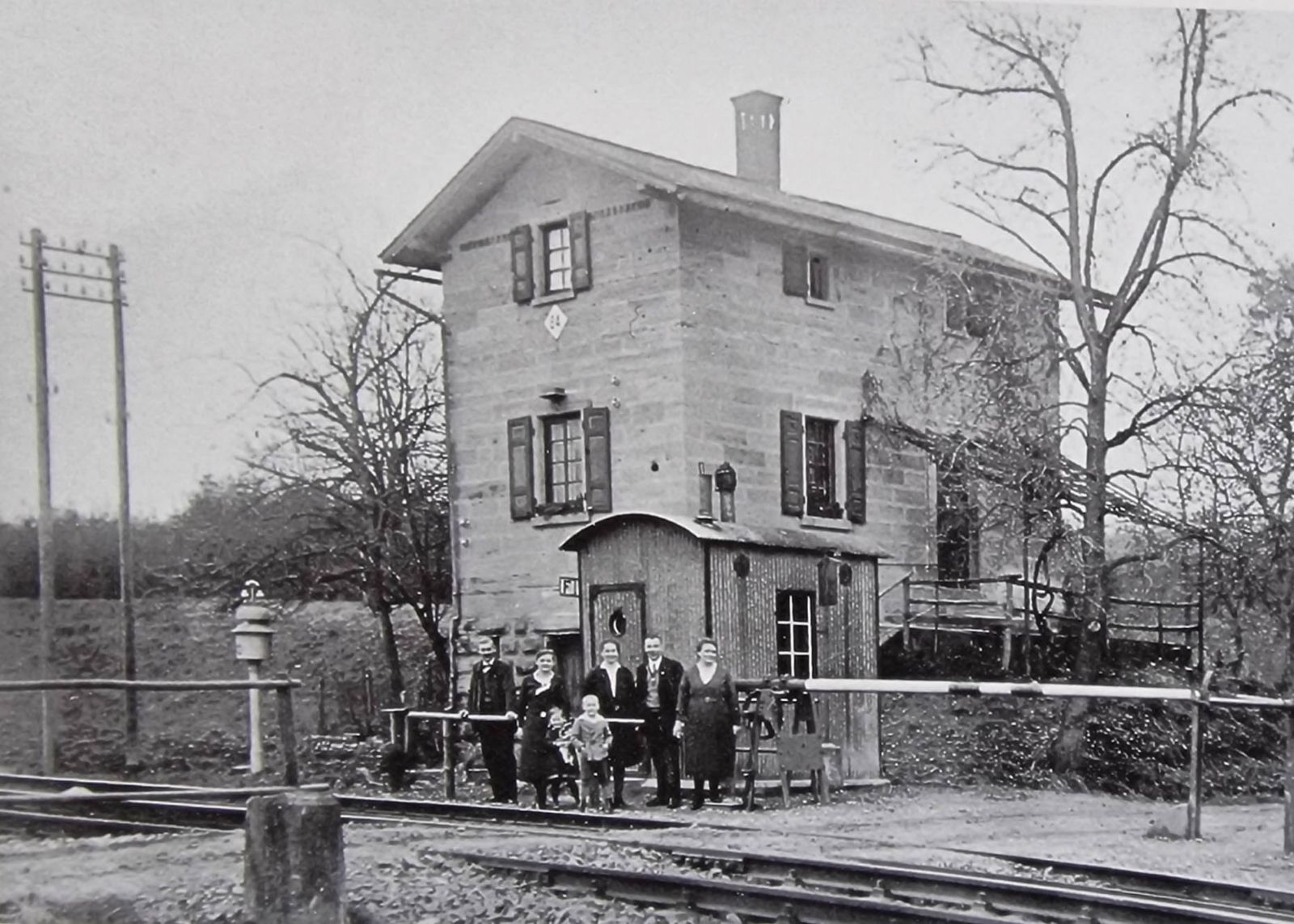

Für den Bahnbetrieb wurden auf Eschenauer Gemarkung zwei Bahnwärterhäuschen erbaut. Das erste Häuschen stand zwischen Affaltrach und Eschenau unter dem Salzberg. Die Aufgabe dieses Bahnwärters bestand darin die Signalanlage zu bedienen. Als das Signal elektrisch betrieben und beleuchtet werden konnte, entfielen die Aufgaben dieses Bahnwärters. Im Jahr 1912 wurde das kleine Sandsteingebäude von der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahn zum Abbruch an einen Bahnmitarbeiter verkauft. Dieser ließ das Gebäude in Waldbach wieder originalgetreu aufbauen. Dort dient es heute noch als Wohnhaus. Ein zweites Bahnwärterhaus stand in Wieslensdorf. Der dortige Bahnübergang ist mit einer Schranke gesichert. Nachdem diese Schranke vom Bahnhof aus bedient werden konnte, wurde 1967 auch dieses Bahnwärterhäuschen abgebrochen.

Straßenbau

Der Neubau einer Straße zum Bahnhof war nun für Eschenau die vordringlichste Aufgabe. Mit einem Kostenvoranschlag von 6600 (fl.) Gulden bedeutete das für die eigentlich arme Gemeinde eine große finanzielle Kraftanstrengung.

Postwesen

Kurze Zeit nach der Inbetriebnahme der Bahnstrecke wurde auch das seitherige vom Fürstenhaus Thurn- und Taxis betriebene Postwesen vom Königreich Württemberg übernommen. Beim Bau des Bahnhofs war für die Post im Erdgeschoss ein kleiner Raum mit einem eigenen Zugang vorgesehen, eine sog. "Postexpedition". Die Postsachen wurden von nun an in einem an einen Personenzug angekoppelten Postwagen angeliefert und abgeholt. Der damals legendäre zweirädrige Postkarren war somit jeden Tag auf dem Bahnsteig zu sehen. Durch diesen täglichen Postverkehr erübrigten sich die bisher üblichen Botengänge zweimal in der Woche von Eschenau zur Station der Postkutsche in Willsbach. Im Juni 1911 wurde die "Postexpedition" in eine "Postagentur" umgewandelt und in das Anwesen des Tapeziermeisters Karl Seite in die Bahnhofstraße verlegt.

Handel und Gewerbe

Von dem bereits oben erwähnten Warenschuppen des Kaufmanns und Schultheißen Carl Stoewe wurden mit dem Fuhrwerk die verschiedensten Güter im Ort selbst und in die nähere Umgebung ausgeliefert. 1876 stellte ein Bürger namens Schumm den Bauantrag zur Errichtung einer Wirtschaft in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, der späteren Eschenauer "Bahnhofswirtschaft". Ein Kleinbrauer aus der Ortsmitte ließ ebenfalls in Bahnhofsnähe einen Bierkeller zur Getränkelagerung errichten. Besonders profitierten auch die an der neuen Bahnlinie liegenden Märkte. Einkäufe, die heute in der Stadt getätigt werden, wurden zu der Zeit noch auf den Märkten abgewickelt. Eine Marktübersicht um das Jahr 1900 berichtet von rund 30 Krämer- und ebenso vielen Handwerkerständen in Eschenau. Selbst Heilbronner Kaufleute waren auf den Märkten vertreten und erzielten beste Umsätze.

Schon seit den 1850-er Jahren hatte sich Eschenau vergeblich bei der Königlichen Kreisregierung bemüht, neben dem Frühjahrs- und Sommermarkt, im November einen zusätzlichen Vieh- und Krämermarkt zu erhalten. Die neue und wesentlich bessere Transportmöglichkeit für das Vieh bewirkte ein Umdenken bei der Behörde und schon an Martini 1862 fand der neue Markt statt. Bis zum ersten Weltkrieg entwickelte sich ein Marktgeschehen, wie es sonst nur Heilbronn und Öhringen zu bieten hatte. Bei einem Markt im Jahre 1896 wurden z.B. 692 Stück Großvieh in 23 Eisenbahnwaggons auf dem Eschenauer Bahnhof abgefertigt. Hauptsächlich jüdische Viehhändler nutzten die Eisenbahn als Transportmöglichkeit.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs verkehrte vormittags der sogenannte "Milchzug" mit Personenbeförderung. Mit ihm wurde die dringend benötigte Milch aus Hohenlohe nach Heilbronn ins Milchwerk geliefert. In den Nachkriegsjahren waren die Bahnhöfe und Haltestellen im Sulmtal oft auch das Ziel für "Hamsterfahrten" der Stadtbevölkerung. Die ausgehungerten Menschen versuchten durch Tauschgeschäfte Lebensmittel für sich und ihre notleidenden Familien zu erhalten.

Berufspendler

Vor der Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke musste sich auch in Eschenau der größte Teil der Bevölkerung aus dem spärlichen Einkommen der meist sehr kleinen landwirtschaftlichen Betriebe durchschlagen. Viele hatten sich auch als Taglöhner verdingt. Nun konnten Arbeitssuchende aus dem Sulmtal in den aufblühenden Betrieben, vor allem in Heilbronn, ihren Broterwerb finden, hatte sich doch Heilbronn von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg zu einer der wichtigsten Industriestädte im Königreich Württemberg entwickelt. Die Kriegs- und Zwischenkriegszeiten führten sicher zu einem Rückgang der Fahrgastzahlen, wobei aus dieser Zeit keine verlässlichen Zahlen vorliegen. Einen zweiten Aufschwung des Pendlerverkehrs erlebte die Strecke Ende der 40-er, Anfang der 50-er Jahre des letzten Jahrhunderts. Der beginnende Wirtschaftsaufschwung sorgte wieder für Arbeitsplätze an den Industriestandorten. Zusätzlich fanden Flüchtlinge und Heimatvertriebene in den Gemeinden des Sulmtals zu dieser Zeit ein neues Zuhause und trugen so wesentlich zu einem Bevölkerungswachstum bei. Wie in den ersten Jahrzehnten des Bahnverkehrs waren nun die Arbeiterzüge wieder morgens und abends "brechend" voll besetzt.

(Königlich)-Württemberigsche Staats-Eisenbahn

Nach Eröffnung der Eisenbahnlinie pendelten täglich acht Reisezüge und vier Güterzüge zwischen Heilbronn und Hall. Diese Zahl blieb fast drei Jahrzehnte unverändert. Um 1900 verkehrten zwischen Heilbronn und Öhringen 17 Reisezüge und 10 Güterzüge. Im Ersten Weltkrieg diente die Strecke verstärkt Militärtranporten. Übergroße Güterzüge benötigten oftmals zwei Dampflokomotiven als Zugmaschinen. Nach Ende des Krieges verringerte sich der Zugverkehr deutlich.

Deutsche Reichsbahn

Am 1. April 1920 übernahm die "Deutsche Reichsbahn" diese Zugstrecke. Zunächst hatte die Reichsbahn mit den Folgen der Inflation und der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen, die das Wirtschaftsleben fast gänzlich zum Erliegen brachten. Die hohe Arbeitslosigkeit wirkte sich natürlich drastisch auf den Pendlerverkehr aus. Genaue Zugzahlen zwischen den Kriegen stehen leider nicht zur Verfügung. Als wichtige Ost-Westverbindung während des Zweiten Weltkrieg war die Strecke wiederum für Militärtransporte gefragt. In dieser Zeit stand auf dem Rangiergleis beim Bahnhof Eschenau ein Bauzug. Russische Kriegsgefangene waren darin untergebracht. Von dort aus führten sie unter Bewachung Ausbesserungsarbeiten an den Bahngleisen durch. Zeitzeugen berichteten von der alles andere als menschenwürdigen Behandlung der Gefangenen durch die Aufseher der Reichsbahn. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Deutsche Reichsbahn im Bereich der Alliierten Westmächte zuerst in "Reichsbahn-Generaldirektion" und dann in "Deutsche Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftsgebiet" umbenannt.

Deutsche Bundesbahn und Deutsche Bahn

Seit der Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1948 firmierte die Bahn als "Deutsche Bundesbahn" mit Sitz in Frankfurt. Nach der Wiedervereinigung verschmolz die "Deutsche Bundesbahn" im Jahr 1993 mit der "Reichsbahn" der früheren DDR zur "Deutschen Bahn". Sie hat ihren Sitz in Berlin.

Nach dem Fahrplan 1970 verkehrten auf der Strecke Heilbronn-Hall 15 Reisezüge und 19 Güterzüge. Der zunehmende Individualverkehr in den folgenden Jahrzehnten führt zu einem starken Rückgang von Reisenden und auch der Güterverkehr verlagert sich mehr und mehr auf die Straße.

Die Lokomotive "Eschenau" - eine württembergische T 3 - wurde von der Maschinenfabrik Esslingen gebaut und am 11. August 1896 in Dienst gestellt. Die T 3 traf man im Rangierdienst auf Bahnhöfen als Schublok auf Steilrampen und auch im Streckendienst. 1920 wurden alle Länderbahn-Lokomotiven in den Maschinenpark der Deutschen Reichsbahn eingegliedert und erhielten die Baureihenbezeichnung 89.3. Die "Eschenau" rollte als "BR 89 312" bis 1945 für die Deutsche Reichsbahn und stand anschließend bis 1962 im Einsatz als Werkslokomotive auf dem Fabrikgelände der Maschinenfabrik Esslingen. 1981 ging sie in den Besitz des TECHNOSEUMS Mannheim über. Seit 1990 befördert sie dort Museumsbesucher von der Eisenbahnausstellung im Gebäude hinaus ins Museumsfreigelände.